リーフラスは、非認知能力が高い子どもは学習に対する有能感が高いことを研究により明らかにし、当該研究がキッズデザイン賞を受賞したことを発表。

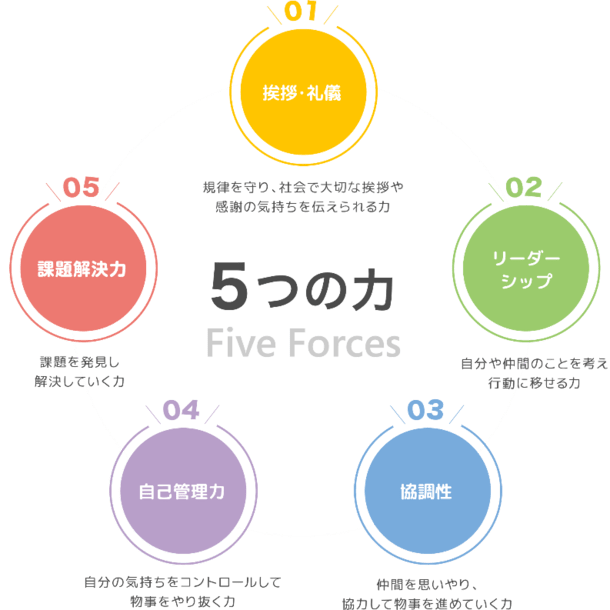

リーフラスは非認知能力の中でも挨拶・礼儀、リーダーシップ、協調性、自己管理力、課題解決力といった5つを重要な力として定義しました。

リーフラス「非認知能力と学習有能感の関係性調査」

子ども向けスポーツスクールの運営などを行う「リーフラス」

リーフラスは、非認知能力が高い子どもは学習に対する有能感が高いことを研究により明らかにし、当該研究がキッズデザイン賞を受賞したことを発表しました。

非認知能力は「生きる力」や「人間力」とも言われる力で、社会で豊かにたくましく生きる力と言われ、学校や塾などの学力テストでは測れない能力とされてきました。

対義語として認知能力があり、こちらは学力テストなどに代表されるような数字で測定できる能力のことを示します。

非認知能力が高いと、学力や進学率、就職率、大人になってからの年収やマイホーム購入率が上がることがわかっており、非認知能力を高めることが将来の成功につながると言われています。

そのため、世界の教育の現場で、非認知能力は非常に注目が高い能力。

リーフラスは非認知能力の中でも挨拶・礼儀、リーダーシップ、協調性、自己管理力、課題解決力といった5つを重要な力として定義しました。

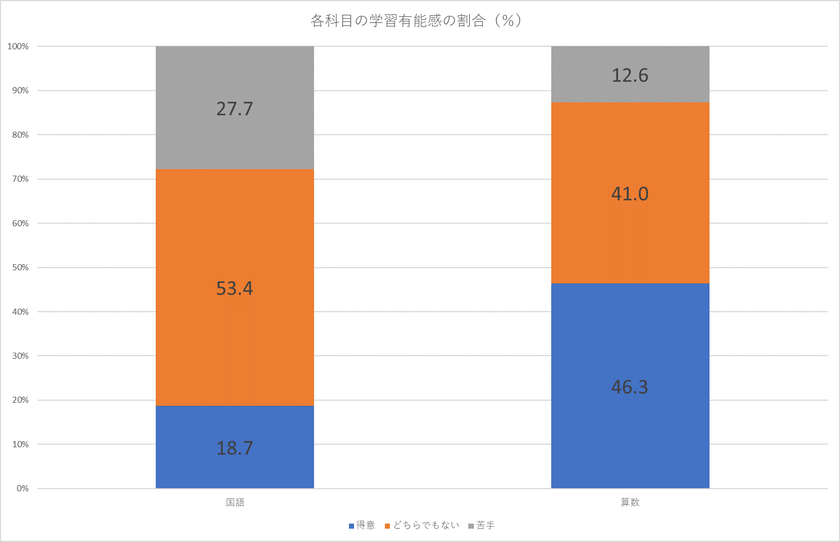

研究結果としては、全体のうち国語が得意な児童は18.7%、算数が得意な児童は46.3%。

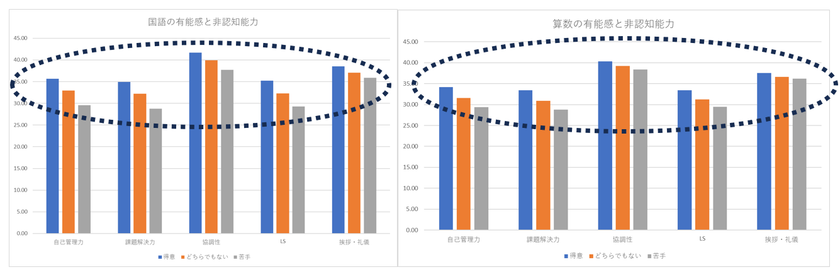

学習有能感が高い児童は非認知能力測定も高い結果が得られました。

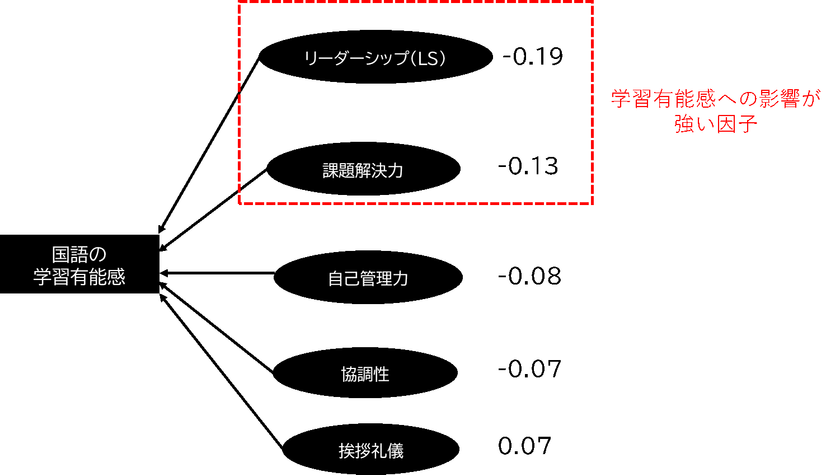

非認知能力の中でも、リーダーシップと課題解決力が学習有能感へ大きく影響していることが判明する結果です。

今後の展開

近年重要性が認識されつつある非認知能力の研究において、代表的な認知能力である学力との関連が調査された研究は少なく、新規性や独自性のある内容になりました。

非認知能力と認知能力の関連性があることが明らかとなったために、より非認知能力育成の重要性が高まっています。

本研究では学習への自己評価を元に作成されていますが、今後は実際の学力などとも関連の調査が行われる予定です。

併せて、この度本研究が、キッズデザイン協議会(内閣府認証NPO法人、本部:東京都港区)主催の「第17回 キッズデザイン賞」にて、「子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門」を受賞しました。

「非認知能力」の測定方法と「学習有能感」の定義について

非認知能力は、リーフラスが開発した非認知能力測定システム「みらぼ」を使用して、リーフラススポーツスクールに在籍している会員の小学生38,435名を対象に挨拶・礼儀、リーダーシップ(LS)、協調性、自己管理力、課題解決力に関する能力を測定。

非認知能力の得点と学習有能感を比較した分析が行われました。

学習有能感は、回答者に国語と算数について「得意と感じるか?」と質問。

「得意」「どちらでもない」「苦手」の回答を得て、「得意」と答えた回答者を「学習有能感が高い」としました。

リーフラスによる、子どもの非認知能力と学習有能感の関係の調査の紹介でした。