TRUSTARTでは、不動産業界のトレンドを分析したレポートやコラムを公開。

TRUSTART「不動産業界のトレンドを分析」

TRUSTARTでは、不動産業界のトレンドを分析したレポートやコラムを公開しています。

今回TRUSTARTの持つ不動産ビッグデータ活用の試みとして、2024年11月15、16日に開催された東京大学空間情報科学研究センター 全国共同利用研究発表大会(CSIS DAYS 2024)で話した内容をベースに、2024年4月の相続登記義務化前後の期間の相続登記データから、東京23区で相続登記が未了の不動産が多く存在しそうなエリアについて、義務化後のデータとあわせて考察したコラムを公開します。

【利用するデータ】

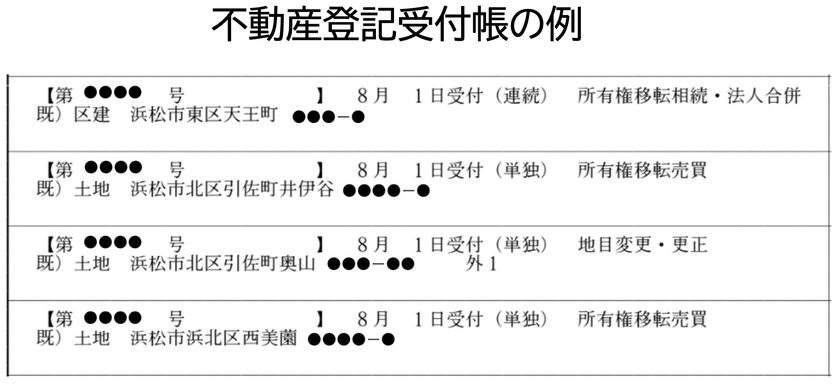

不動産登記の異動情報が保存された行政文書である、不動産登記受付帳のデータを利用します。

不動産登記受付帳には不動産の所在や登記原因、登記申請日付などが記載されています(図1)。

これらは紙やPDFで開示されることが多いため、これらをデータベースとして扱えるように整備したデータを用います。

図1:不動産登記受付帳の例(著者により一部加工しています)

【相続登記義務化前の傾向】

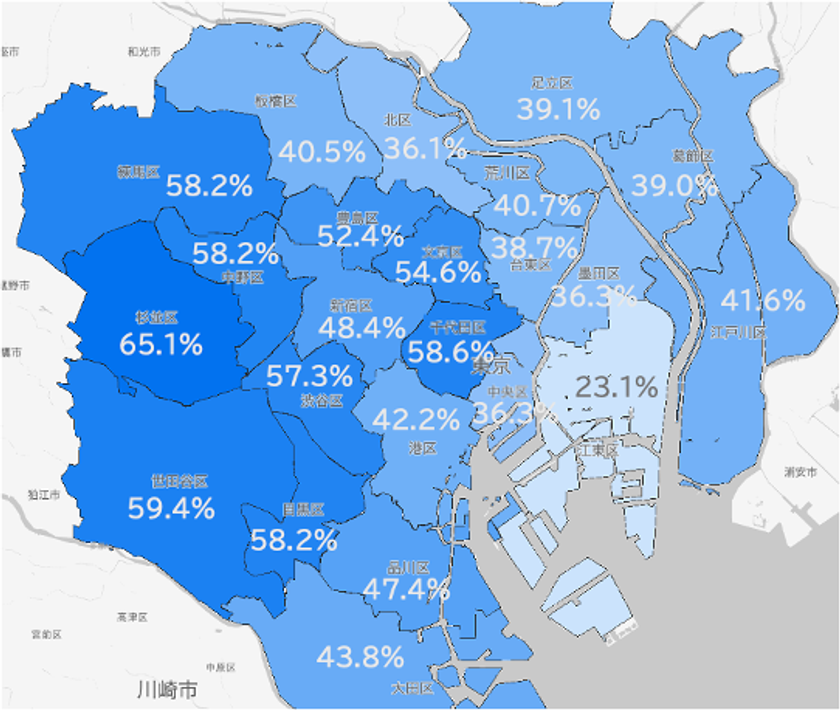

東京23区で申請された相続登記申請件数について、各区における死亡者数と相続登記申請件数を比較します。

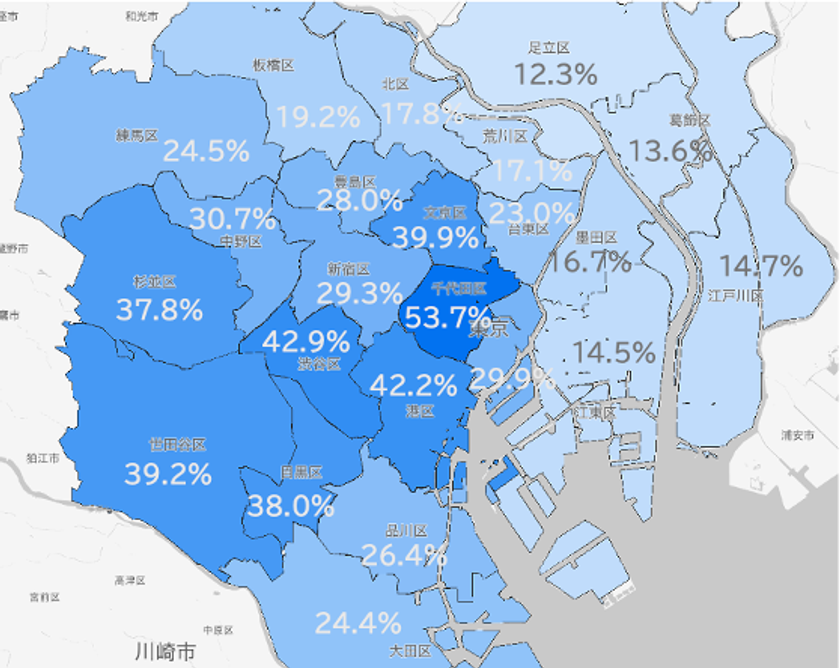

図2は、2022年の各区の死亡者数に対する2022年10月~2023年9月の1年間の土地の相続登記申請件数を割合として表示したものです。

23区西部や都心の区で相対的に相続登記申請件数が多く、東部の区では少なくなっています。

図2:土地の相続登記申請件数/死亡者数

この結果からは、いろいろな仮説が考えられます。

たとえば、西部や都心の区の被相続人が東部の被相続人よりも土地を所有する割合が高かった、といったような仮説です。

そこで、「住宅・土地統計調査」(総務省統計局)による持ち家率のデータを見てみます。

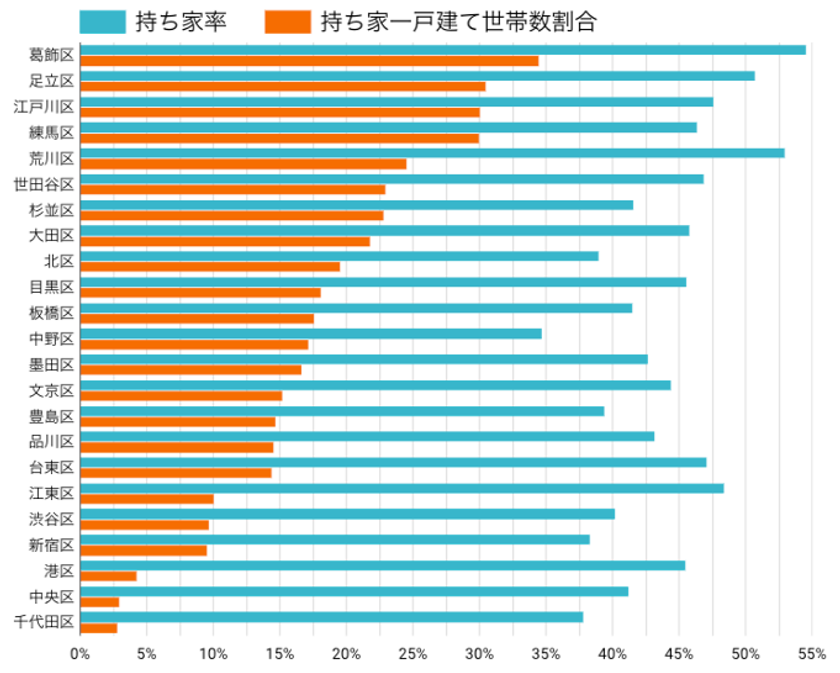

図3:東京23区 持ち家率(総務省統計局 平成30年 住宅・土地統計調査から著者作成)

東部の葛飾、足立、江戸川、荒川の各区では持ち家一戸建て世帯の割合が高く、土地を所有していないわけではなさそうなことがわかります(厳密には、建物を所有しているがその土地が借地のケースなどを考える必要はあります)。

次に、相続税の申告率 (死亡者数に対する、相続税申告があった被相続人の数)を見てみます(図4)。

これを見ると、図1の相続登記の傾向と同様に、「西高東低」となっていました。

図4:相続税申告率(申告被相続人数/死亡者数)(東京国税局 「令和3年 相続税 税務署別の課税状況」から著者作成)

このことから、仮説として、“相続登記義務化以前は、相続税申告義務のない相続人が相続登記を行う必要性が薄かったため、相続が発生したが相続登記が行われていない不動産が23区東部に多く残っている”ことが考えられます。

相続税はすべての相続に適用されるわけではなく、基礎控除や小規模宅地の特例などがあり、遺産の評価額が控除額を超えない場合には申告の義務が生じないとされています。

また、相続登記義務化前は相続登記をするかしないかは任意であり、しなくても罰則は特にありませんでしたが、義務化後は相続人が所有権の取得を知った日から3年以内の相続登記申請が必要になり、正当な理由なく期限内に相続登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

義務化前に発生した相続についても相続登記が義務付けられ、その期限は一律に義務化の法律施行から3年後の2027年3月31日となっています。

相続税申告が必要な場合には、資産価値の高い不動産が含まれる可能性が高いため、相続人が相続登記をする動機や意識が高いと考えられます。

上記の結果から今後予想されることとして、“2027年頃まで、相続登記未了の不動産の相続登記申請が23区の東部においてより多く発生する”と見込まれます。

【相続登記義務化後の傾向】

記事の執筆時点で、相続登記義務化から約8ヶ月が経過し、義務化後について約6ヶ月分の不動産登記受付帳データが蓄積されています。

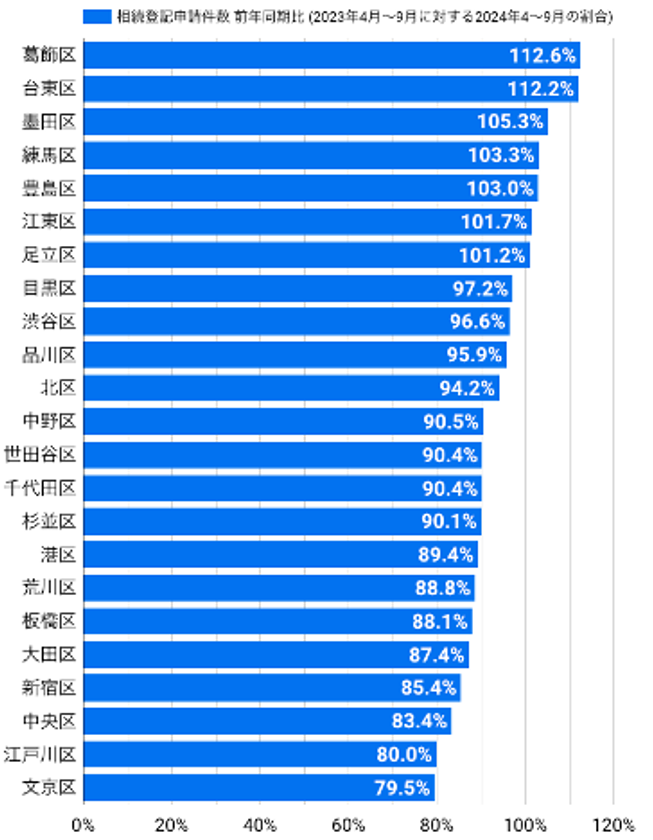

2024年4月~9月の期間の相続登記申請件数について、前年同期比を集計してみました(図5)。

図5:相続登記申請件数の前年同期比(2023年4月~9月に対する2024年4月~9月の件数割合)

図5では葛飾区や台東区で前年同期比+12%となっており、墨田区や江東区、足立区でも増加傾向が見られます。

23区東部に相続登記未了として残っていた不動産の相続登記が義務化に伴って動き出しているという仮説と矛盾しない結果となっています。