株式会社三友システムアプレイザルが、提携する不動産鑑定士143名を対象に2025年8月に行ったアンケートをもとに、「三友地価予測指数(2025年9月調査)」を発表しました。

調査結果からは、商業地は三大都市圏すべてで地価の上昇幅が縮小し、住宅地は東京圏のみ上昇幅が拡大するという傾向が明らかになりました。

三友システムアプレイザル「三友地価予測指数(2025年9月調査)」

調査期間:2025年8月1日~8月31日

調査対象:全国の不動産鑑定士143名

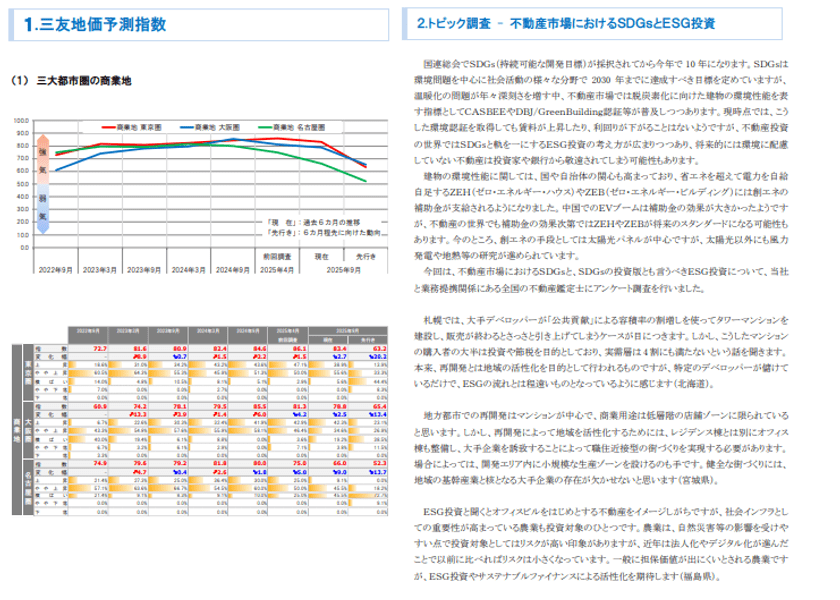

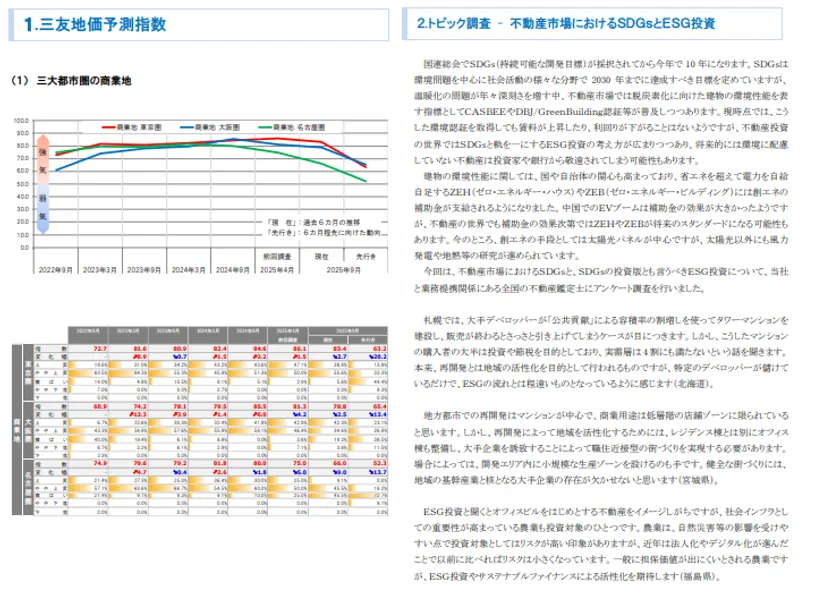

「三友地価予測指数」は、不動産のプロである不動産鑑定士へのアンケート結果をもとに、地価動向の見方について強気・弱気の程度を指数化したものです。

2025年9月調査では、商業地と住宅地で異なる動向が見られたほか、不動産市場におけるSDGsとESG投資に関する鑑定士の意見も集められました。

商業地:三大都市圏すべてで地価の上昇幅が縮小

商業地の「現在」の地価予測指数は、東京圏が83.4、大阪圏は78.8、名古屋圏は66.0となり、いずれも前回調査(2025年3月)から下落しました。

株式市場は堅調なものの、トランプ関税などによる景気の先行き不透明感が不動産市場にも影響を与え始めていることが背景にあるようです。

また、東京のオフィス市場では2026年に再び大量供給が予定されていることや、建築費の高騰といった懸念材料も指摘されています。

住宅地:東京圏は富裕層の需要で上昇幅が拡大

住宅地の「現在」の地価予測指数は、東京圏が82.0と前回調査から上昇した一方、大阪圏(73.1)と名古屋圏(68.3)は下落し、二極化する結果となりました。

東京圏の地価を牽引しているのは、外国人を中心とする富裕層の旺盛な住宅需要です。

特に中国の富裕層が、自国の経済不安や子供の教育などを理由に日本へ移住する「潤日(ルンリー)」という社会現象が、東京の新築マンション価格高騰の大きな要因とされています。

この値上がりの波は中古市場や賃貸市場にも及んでおり、日本人にとっては住みにくい状況が広がりつつあるとの見方もあります。

不動産のプロである鑑定士たちの見解を通して、現在の地価動向の背景にある経済情勢や社会現象を深く理解できる今回の調査。

商業地と住宅地、また首都圏と地方圏での異なる動きを知ることで、今後の不動産市場のトレンドを読み解くヒントが得られます。

株式会社三友システムアプレイザルによる「三友地価予測指数(2025年9月調査)」の紹介でした!