たばこと塩の博物館では、2025年9月20日(土)から12月21日(日)まで、「けむりと人々のつながり ―メソアメリカの記憶」展を開催します。

「けむりと人々のつながり ―メソアメリカの記憶」展

ヨミ :ケムリトヒトビトノツナガリ ―メソアメリカノキオク

会期 :2025年9月20日(土)~12月21日(日)

主催 :たばこと塩の博物館会場:たばこと塩の博物館 2階特別展示室

所在地 :東京都墨田区横川1-16-3(とうきょうスカイツリー駅から徒歩10分)

入館料 :大人・大学生:300円/小・中・高校生、満65歳以上の方:100円

開館時間:午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日 :月曜日(ただし、10月13日、11月3日、11月24日は開館)、

10月14日(火)、11月4日(火)、11月25日(火)

※やむをえず開館時間や休館日を変更する場合があります。

最新の開館情報は、公式Xかお電話で確認してください。

たばこと塩の博物館では、2025年9月20日(土)から12月21日(日)まで、「けむりと人々のつながり ―メソアメリカの記憶」展を開催。

中南米地域は、たばこのふるさととされています。

植物としてのたばこも、南米大陸のアンデス山中で誕生したと考えられ、アメリカ大陸各地の人々によってさまざまな用途、方法で利用されてきました。

特に、中米の古代メソアメリカには、パイプや喫煙の様子が描かれた土器など、たばこに関する資料が残されており、たばこはその地の人々が信仰する神々への供物のひとつとして、あるいは儀式の際の道具として使用されていたことがわかっています。

また、喫煙時に生じるけむりは、天上界の神々と地上界の人間との間で、神託や願いなどを運ぶ役割を果たすと考えられてきました。

香炉で焚かれた香のけむりもまた、儀式に欠かせないもので、浄化や将来を見通すなどの役割を担っていたとされています。

このような古代の人々の行いは現代にも引き継がれ、先住民文化が息づく地域では、現在でも人々が祭壇にたばこを供えたり、儀礼の中でたばこや香のけむりを発生させたりする場面がみられます。

現在のメキシコ周辺地域を中心に、古代と現代の人々とけむりの関係に焦点を当てます。

館蔵資料の中から、古代の人々が残した器や喫煙具、現代社会を生きる人々とけむりに関する道具など約70点の資料を展示し、メソアメリカの人々とけむりにまつわる文化の一端を紹介します。

背面に円筒がついていて、香炉として作られたと考えられる。

雨や稲妻を司るコシーオという神が象られている。

(Photo_02)「けむりと人々のつながり」展サポートキャラクター

たばこをふかす神様は、絵文書などの資料に度々登場する。

【展覧会の構成と資料紹介】

1. 古代の人々とけむり

メソアメリカとは、アメリカ大陸の中央部を構成する、現在のメキシコ北部からグァテマラ、エルサルバドル、ベリーズと、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカの一部の地域を指します。

熱帯雨林や砂漠、山岳地帯など、自然環境が多彩なこの地域では、さまざまな民族によって国家や集団がつくられました。

16世紀初頭にスペイン人が侵略するまで、メソアメリカ全域を統治する国家や共通言語はなく、異なる言語をもつ民族が、時に交易し、時に争いながら、それぞれの世界観に基づいた特色ある文化を築きました。

こうして形成された古代文明圏の歴史や文化は今日も息づいています。

メソアメリカでは、少なくとも7世紀ごろにはたばこが儀礼の場で使用されたことがわかっています。

このコーナーでは、古代メソアメリカの中でも、たばことの関わりがみられるメキシコ西部地方、メキシコ中央部、マヤ地方の3つの地域に注目し、たばこや香のけむりと人々のつながりについて紹介します。

【メキシコ西部地方】

土製のパイプが多く出土していることから、この地域ではパイプでの喫煙が盛んであったことがうかがえます。

パイプでの喫煙は、11世紀以降にメキシコ北部から南下してきた部族によって広められたとされます。

15世紀ごろにこの地で勢力を誇ったタラスコ王国に関する記録の中にも、儀式や裁判などの場でパイプを持つ人物や、戦に関わる場面でけむりによる占いをする人物などが描かれています。

この地域では、たばこは首長や神官といった限られた地位の人々のみが使用できるものだったと考えられます。

(Photo_03)脚付土製パイプ メキシコ西部地方 11世紀~16世紀初頭

(Photo_04)しぼ状脚付土製パイプ メキシコ西部地方 11世紀~16世紀初頭

【メキシコ中央部】

紀元前からさまざまな王国や文明が興亡したこの地では、14世紀以降にアステカ王国が強大な力を誇りました。

アステカ王国では、アカジェトルと呼ばれるものが喫煙に用いられたとされていますが、土製パイプが出土していることから、パイプも使用されていたことがわかります。

また、香を焚く際にはコパル(樹脂)が多く使用されました。

記録には、さまざまな場面で人々が香を焚く様子が描かれています。

*アカジェトルとは、葦あるいはメキシコ竹にたばこの葉を詰めたもの、またはペースト状にしたたばこの葉を塗ったものとされますが、記録が一定でないため詳細はわかっていません。

(Photo_05)首長土製パイプ メキシコ中央部 11世紀~16世紀初頭

【マヤ地方】

マヤ文明が繁栄したこの地方では、葉巻、あるいはトウモロコシの皮などでたばこの葉を包んだ、紙巻たばこのような形状でのたばこの使用が主流だったと考えられています。

その様子は、絵文書や出土した土器にも描かれています。

また、現在のメキシコ南部チアパス州に位置するパレンケ遺跡には、当時の人々がけむりを用いていたことがわかる資料が残されています。

マヤの神話である『ポポル・ヴフ』にもたばこや香が登場しており、これらがこの地方において重要な役割を担っていたと考えられます。

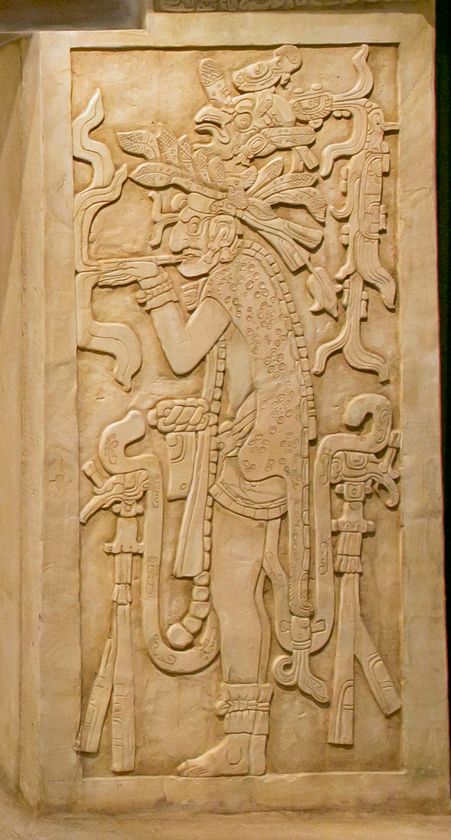

(Photo_06)葉巻状のたばこをふかす神様のレリーフ(原寸複製)

パレンケ遺跡「十字の神殿」内陣には、葉巻状のたばこをふかす神様のレリーフがあり、人々とたばこの関わりを示す最古の資料とされている。

同館のたばこの常設展示室では、その複製を展示している。

(Photo_07)たばこと塩の博物館常設展示室 赤丸で囲んだところが「神様のレリーフ」

(Photo_08)喫煙人物図彩文壺 マヤ中部地方 7世紀~11世紀

2. 現代の人々とけむり

16世紀以降、スペインによる植民地支配が始まり、メソアメリカ各地にヨーロッパのさまざまな文化が伝わると、土着の信仰には、淘汰されるものがあれば、キリスト教と交わり変化していくものもありました。

19世紀には、メソアメリカのほとんどの地域が国家として独立、社会の大きな変化に見舞われましたが、古代に行われていた儀礼の要素は現代に引き継がれ、けむりは空間や人の浄化、神や祖先とのつながりを求める際に使用されています。

このコーナーでは、20世紀以降のメキシコ、グァテマラにおいて、人々とけむりのつながりがみられる事例を、大きく「日常生活の中にみられるもの」「神様へのささげもの」「古代らしさを表すもの」の3つのテーマにわけて紹介します。

【日常生活の中にみられるもの】

現代においても、先住民社会を中心に行われる儀式や祭礼には、香炉で焚かれた香のけむり、パイプや葉巻によるたばこのけむりが登場します。

そこには、古代から続くその土地の人々の世界観が反映されていると考えられます。

〈儀式〉

儀式の中で発生させるけむりには、人々を浄化する、天界と地上界をつなぐなど、さまざまな役割があるとされています。

その役割は古代から変わらず、現代にも引き継がれています。

現在行われている儀式には、年中行事や農業などの暦に沿って行われるもの、結婚式や葬儀など個人のためのものなどがあります。

(Photo_09)儀礼用土製パイプ メキシコあるいはグァテマラ 20世紀後半

(Photo_10)コパル

ブルセラ・ビピナータという樹木の樹脂。

炭火の上にコパルを置いて熱することでけむりを発生させる。

(Photo_11)香炉 メキシコ 2025年

〈祭礼〉

メキシコでは、その土地ごとに特色のある祭りが開催されます。

その多くはキリスト教の影響を受け、西洋の要素が取り入れられており、古代から内容を変えずに続けられているとは言い難いものの、古代以来の人々の世界観を感じさせる所作や要素がみられます。

(Photo_12)サン・パブロ・ビジャ・デ・ミトラ メキシコ 2001年 撮影:澤田尚幸

「ゲラゲッツァ」という祭りの中で結婚式の場面が再現される。

香炉を持った女性が新郎新婦を先導する。

〈仮面〉

絵文書や出土した木製仮面、土器に描かれた絵やレリーフなどから、メキシコでは古代から仮面が儀礼に用いられてきたことがわかります。

また、死者につけられた石製の仮面もみられます。

16世紀にスペイン人との接触が起こると、仮面はカトリックの布教のための芸能や宗教劇の上演に使用されました。

仮面を用いた土着の儀礼はキリスト教の影響を受けて内容や登場人物を変えていますが、儀式や祭りに欠かせないアイテムとして、仮面は今も使い続けられています。

(Photo_13)仮面 メキシコ ゲレロ州 20世紀後半

ゲレロ州の「魚の踊り(ダンサ・デ・ロス・ペスカードス)」に登場する漁師の仮面。

〈死者の日の祭壇〉

死者の日は、古代から続く土着の信仰とキリスト教カトリック教会の万聖暦が結びついたもので、死者の魂が現世に帰ってくる日とされます。

メキシコでは、死者の日には各家庭で祭壇をつくり、センパスチトルと呼ばれるマリーゴールドで飾られた花のアーチをつけます。

このアーチは現世の入り口となり、死者はこのアーチをくぐって帰ってくると考えられています。

生者は死者に対して十二分に供物をささげ、祖先に家族の幸せを祈願します。

(Photo_14)死者の日の祭壇(再現) 制作:山本正宏、山本敦子

現地の祭壇をもとに本展のために日本で制作したもの。

※実際の展示とは異なる場合があります。

【神様へのささげもの】

グァテマラやメキシコでは、人々が供物としてたばこをささげる神がみられます。

その中には、キリスト教の伝来以前から信仰されている土着の神や、キリスト教の影響を受け、かたちを変えた、あるいは新たに信仰の対象となった神もいます。

いずれも、その神にたばこを供える、あるいは神にたばこをくわえさせ、吸ってもらうことで、よろこばせ、願いを叶えてもらうというものです。

〈マシモン/サン・シモン〉

マシモンは、グアテマラの先住民を中心に民間で信仰されていて、花やろうそく、酒、たばこなどが供えられます。

マシモンの儀礼は、古代の世界観を引き継ぎ信仰されてきた土着の神と、カトリックの守護聖人への信仰が融合したものとされます。

この信仰は、先住民のみならず、ラディーノと呼ばれる混血の人々の間でも取り入れられ、彼らの間では姿を変えて、サン・シモンとして信仰されています。

(Photo_15)マシモン グァテマラ 20世紀後半

(Photo_16)サン・シモン グァテマラ 20世紀後半

大きさはさまざまで、両手で持てるくらいのサイズや、マシモンのように、人と変わらない大きさのものもある。

〈サンタ・ムエルテ〉

「死の聖母」を意味する名前をもつ、メキシコ各地で信仰されている骸骨姿の聖母。

供え物としてたばこがささげられます。

サンタ・ムエルテを信仰することはキリスト教のカトリック教会からは認められていませんが、信仰者は300万人以上いるといいます。

良い願いも悪い願いも叶えるため、社会から疎外された人々を救済する聖母というイメージをもたれています。

信仰の仕方は人それぞれですが、祭壇や供え物にはさまざまなルールがあり、土の要素としてたばこがささげられます。

また、浄化やエネルギー波の調整作用があるとして、信者の願いを確実に伝えるため、香のけむりも用いられます。

(Photo_17)サンタ・ムエルテ メキシコ 2025年

像が纏う衣服の色は白かアイボリーが基本だが、他の色のものもあり、色により効果が異なる。

【古代らしさを表すもの】

現代のパイプには、儀礼に用いられるものの他、民芸品やお土産品としてつくられているものもあります。

その中には、古代文明の遺跡から出土した土偶を模したようなものがみられます。

そうした装飾には、現代を生きる人々が抱く古代のイメージが反映されていると考えられます。

古代から用いられてきたパイプには、現代において、古代の世界観を表現する道具としての役割も見出せます。

〈様々な形のパイプ〉

(Photo_18)人頭像付ヘビ形土製パイプ メキシコ 20世紀後半

(Photo_19)人物像形土製パイプ グァテマラ 20世紀後半

(Photo_20)犬頭部形土製パイプ メキシコ 20世紀後半