JMDCは、アレクシオンファーマと共同で、ビッグデータから希少疾患の「診断ラグ」の実態とその影響を明らかにする調査を実施。

JMDC/アレクシオンファーマ「診断ラグ」実態調査

JMDCは、アレクシオンファーマと共同で、ビッグデータから希少疾患の「診断ラグ」の実態とその影響を明らかにする調査を実施しました。

■調査で明らかになったこと

この調査では、JMDCの保険者由来レセプトデータを用い、国の難病指定を受けている疾患のうち、難病受給者証保持者数の多い上位20疾患(8,089名分)を対象に、診断ラグの期間の長さと、その期間における医療費や通院日数などの患者さんにかかる負担について、定量的に分析しました。

また、レセプトデータで捉えられる情報をもとに、診断ラグを「対象疾患の前駆症状によると想定される初診から確定診断までの期間」と定義しました。

(調査デザインの概要は末尾を参照)

本調査により、以下の結果が明らかになりました。

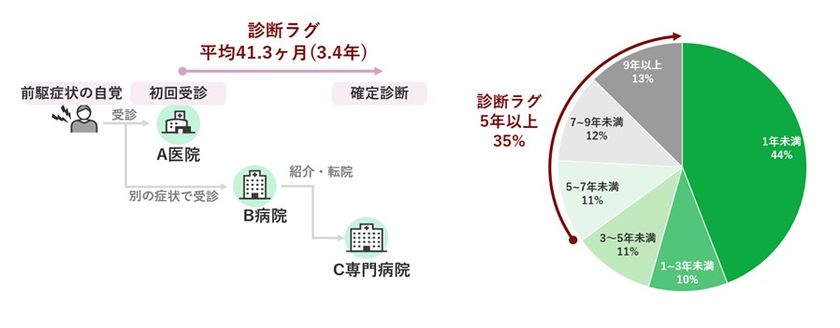

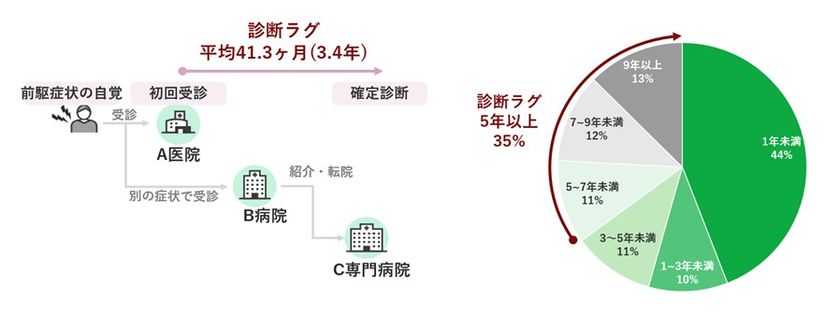

【対象疾患の患者さんにおいて、「診断ラグ」は平均3.4年】

●対象患者さんのうち、1年未満で診断された患者さんも44%いる一方で、診断までに3年以上要した患者さんが46%、5年以上を要した患者さんも35%(おおよそ3人に1人)にのぼっていました

診断ラグイメージ

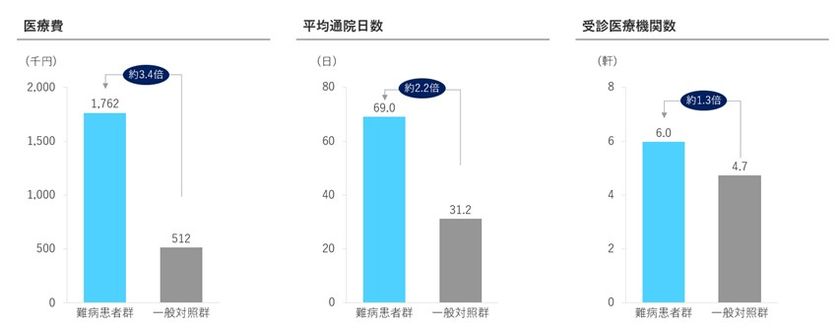

【診断ラグ期間中、医療費・通院日数が大幅増】

●一般対照群と比較すると、診断ラグの期間にかかった医療費・通院日数・受診医療機関数は医療費が約3.4倍、通院日数は約2.2倍、受診医療機関数は約1.3倍とそれぞれ大幅な差がありました

患者負担増加イメージ

(出典:アレクシオンファーマとJMDCの共同調査)

このことから、診断ラグの期間における希少疾患患者さんの負担は一般より大きく、また、我が国の医療制度にとっても大きな負担になっていることが示唆されました。

これらの結果は、早期診断の重要性を客観的に裏付けるものとなっています。

【本調査のデザイン(概要)】

●分析対象患者:

対象疾患の確定診断前10年および確定診断後1年の継続観察が可能な患者

●診断ラグの算出方法:

各疾患のガイドラインや医師への聞き取り調査をもとに、各疾患の前駆症状をICD-10細分類単位で定義した。

確定診断前に2種類以上の前駆症状が記録されている患者を診断ラグの発生している患者とし、2つ目の症状が初めて観察された月を診断ラグの起点とした

●一般対照群:

JMDCデータベースの母集団(健康な方も含まれる)から、観察期間11年分の条件を満たす約52万人の一般集団を比較対象とした。

難病患者群と性別・年齢分布が整合するよう調整を行った