現代社会の情報環境は日々激しく変化し、数ヶ月前の「正解」が今日では「時代遅れ」になることも珍しくありません。

東京大学大学院人文社会系研究科、明治学院大学、産業技術総合研究所などの共同研究グループは、こうした不確実な環境において、集団がどのように効率的かつ柔軟な意思決定を行えるかを理論的に解明しました。

東京大学大学院ほか「社会学習アルゴリズムの研究」

発表日:2025年11月24日

掲載誌:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

研究グループ:東京大学大学院、産業技術総合研究所、総合研究大学院大学、明治学院大学

人々が他者の行動を参考にする「社会学習」において、質的に異なる2つの学習タイプが集団内に共存することが、変化の激しい環境下での意思決定パフォーマンスを最大化させる鍵であることを示しました。

この知見は、人間とAIが共存するこれからの情報社会において、より良い意思決定環境をデザインするための重要な示唆を含んでいます。

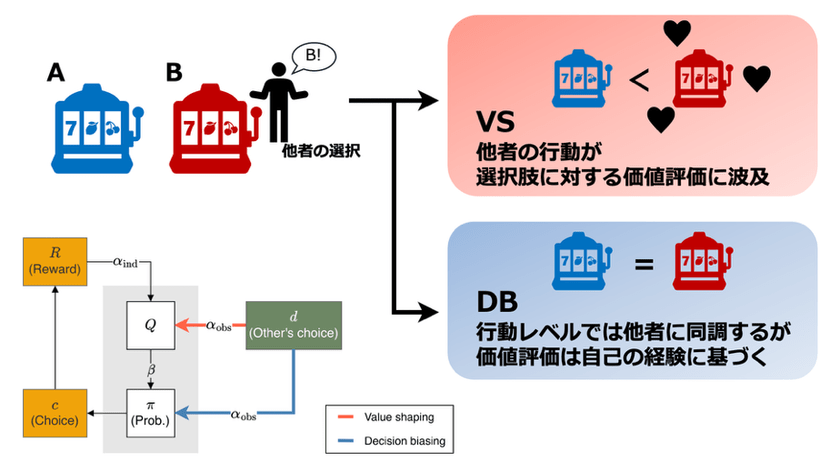

2つの「真似る」メカニズム:価値形成と決定バイアス

人は判断に迷ったとき、他者の行動やレビュー、流行を参考にします。

認知神経科学の分野では、この社会学習のメカニズムとして、大きく分けて以下の2つのタイプが提案されています。

1. 価値形成(Value Shaping:VS)型

「みんなが選んでいるのだから、良いものに違いない」と考えるタイプです。

人気の選択肢そのものの価値を高く評価します。(例:行列のできるレストランの料理は美味しいはずだ)

2. 決定バイアス(Decision Biasing:DB)型

「みんなが選んでいるから、とりあえず試してみよう」と行動は合わせますが、価値判断は自分の経験のみに基づきます。

他者の行動は選択のきっかけにすぎず、評価自体は独立して行います。(例:人気の店に行ってみるが、味の評価は自分の舌だけで決める)

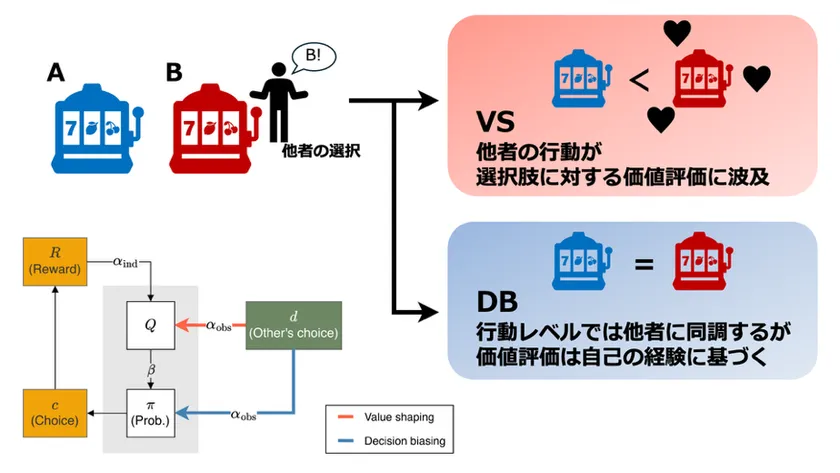

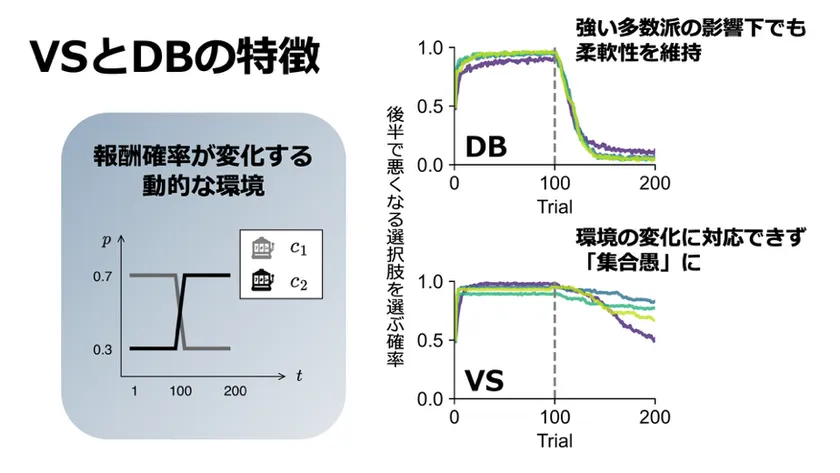

効率性と柔軟性のトレードオフ

研究グループが行ったシミュレーションでは、環境の変化スピードによって、それぞれの強みと弱みが浮き彫りになりました。

VS型(価値形成型)の集団は、環境が安定している場合は素早く「正解」にたどり着き、効率的に行動を収束させます。

しかし、環境が急激に変化した場合、過去の「人気」に引きずられ、時代遅れになった選択肢を選び続けてしまう傾向が見られました。

一方でDB型(決定バイアス型)の集団は、他者の行動に追随しつつも評価は自分で行うため、環境の変化に対して柔軟に対応し、新しい「正解」へ切り替えることが可能です。

ただし、安定した環境下での収束スピードや効率性ではVS型に劣ります。

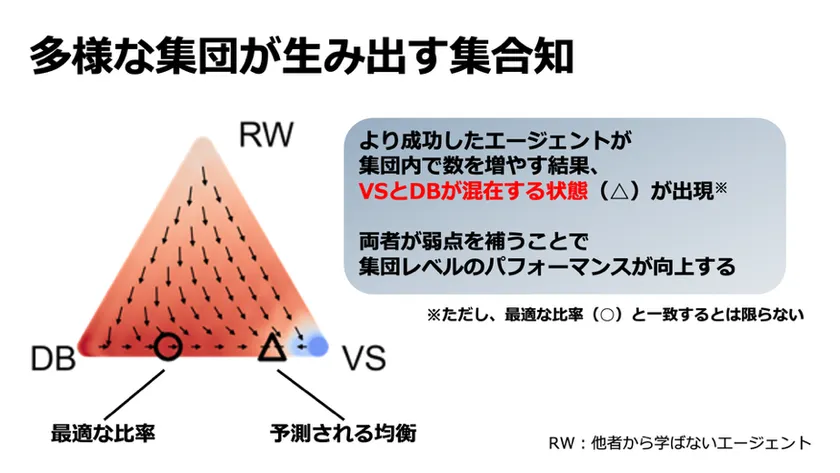

集団の「多様性」こそが最強の戦略

本研究の最も興味深い発見は、どちらか一方のタイプだけで集団を構成するのではなく、両者が共存することで最強のパフォーマンスを発揮するという点です。

進化ダイナミクスを用いた分析の結果、これら2つのタイプは互いの欠点を補い合い、集団内で安定的に共存しうることが判明しました。

「空気を読んで価値を信じ込む人(VS型)」と「流行に乗りつつも冷静に判断する人(DB型)」が混ざり合うことで、集団全体として「効率的な収束」と「変化への柔軟性」という相反する課題を同時に解決できるのです。

この結果は、組織や社会における「多様性」が単なる倫理的な目標ではなく、生存戦略として極めて合理的であることを科学的に裏付けています。

東京大学大学院ほか「社会学習アルゴリズムの研究」の紹介でした。