北見工業大学と芝浦工業大学の研究グループは、世界中で導入された「デジタル接触確認アプリ(DCTアプリ)」の運用状況に関する網羅的な調査結果を発表しました。

調査によると、158か国・地域で導入された184のアプリのうち、実に45.7%が既に運用を終了していることが判明。

感染抑制の切り札として期待されながら、なぜ多くのアプリが姿を消すことになったのか。

その背景にある「5つの理由」と、次なるパンデミックに向けた教訓が明らかになりました。

北見工業大学・芝浦工業大学「デジタル接触確認アプリ運用状況調査」

論文掲載誌:Informatics in Medicine Unlocked (Elsevier社)

論文公開日:2025年11月6日(オンライン公開)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにおいて、日本で導入された「COCOA」をはじめ、世界各国でデジタル接触確認(DCT)アプリが開発・導入されました。しかし、それらの多くはひっそりと運用を終えています。

「もし接触確認技術が有効なら、改良して継続すべきだったのではないか?」

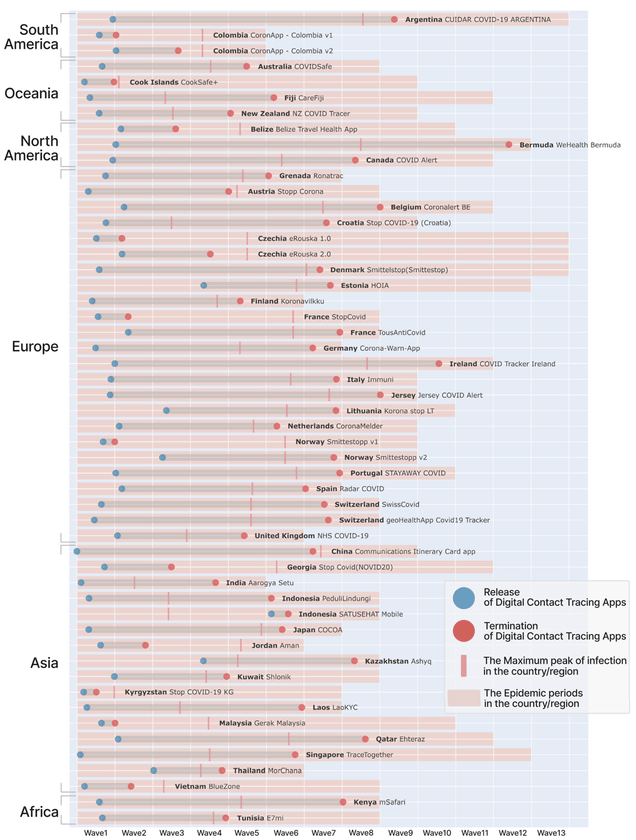

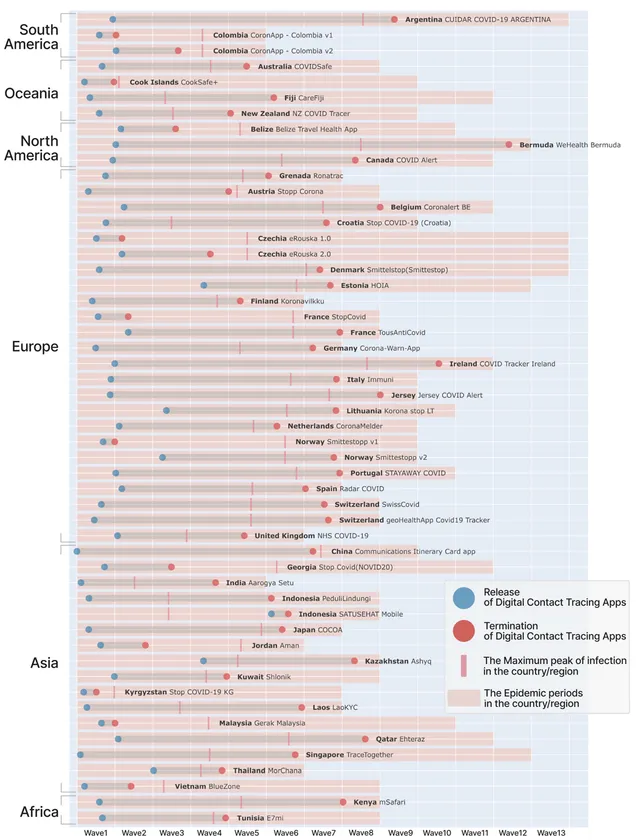

この疑問を出発点に、両大学の研究グループは、世界158か国・地域の184アプリを特定し、英語を含む計6言語でのオンライン調査を実施。さらに各国の感染者数やワクチン接種率データと照らし合わせることで、アプリが「いつ、なぜ終わったのか」を可視化しました。

アプリが終了した「5つの理由」

調査の結果、アプリの運用終了には主に以下の5つの要因が関わっていることが整理されました。

1. 政策の転換

政府の方針変更により、アプリの必要性が再評価されたケース。

2. プライバシー上の懸念

個人情報保護への懸念から、利用者の支持が得られなかったり、法的な問題が生じたりしたケース。

3. 技術的制約

特にGoogleやAppleが提供する接触確認技術(GAEN)を利用しない独自仕様のアプリにおいて、技術的な課題や維持コストがネックとなり早期終了する傾向が見られました。

4. 利用者の信頼・受容

不具合や効果への疑問から、利用者の信頼を失い、普及が進まなかったケース。

5. 感染状況・流行段階

感染の収束、あるいは逆に爆発的な拡大により、接触確認の意義が薄れたと判断されたケース。

「金の卵」を自ら捨ててしまった可能性も

特に注目すべきは、一部の国ではDCTアプリを終了した後に、再び感染拡大(新たな波)に見舞われているという事実です。

これは、本来ならば感染抑制に寄与できたはずの技術的基盤(=金の卵を産むガチョウ)を、短期的な判断で手放してしまった可能性を示唆しています。また、多くのアプリが運用状況すら不明なまま放置されている現状も浮き彫りとなり、技術の継続的な改良を阻む要因となっています。

次なるパンデミックへの「遺産」とするために

今回の研究成果は、単なる過去の振り返りではありません。

今後必ず訪れる新たな感染症の脅威に対し、「平時からパンデミック時まで継続的に運用可能なシステム」を設計するための重要な基礎データとなります。

研究グループは、感染段階に応じて検知感度(閾値)を動的に変化させる仕組みや、特定企業の技術に依存しない持続可能なプラットフォームの構築など、より柔軟でプライバシーに配慮した次世代DCTアプリの実現に向けた議論の発展を期待しています。

世界中の「アプリの最期」から未来の教訓を導き出した、北見工業大学と芝浦工業大学による共同研究の紹介でした。