クリエイティブバンクが、全国の会社員・経営者1,060名を対象に「人事評価の納得感とデジタル化」に関するアンケート調査を実施しました。

まもなく2025年度上半期を終え、多くの企業で評価が行われるこの時期に合わせ、その実態を明らかにするための調査です。

人事評価制度の導入状況から、管理職と一般社員の認識の違いまで、現場のリアルな姿が浮かび上がってきました。

デジタル化の窓口「人事評価の納得感とデジタル化」に関する調査

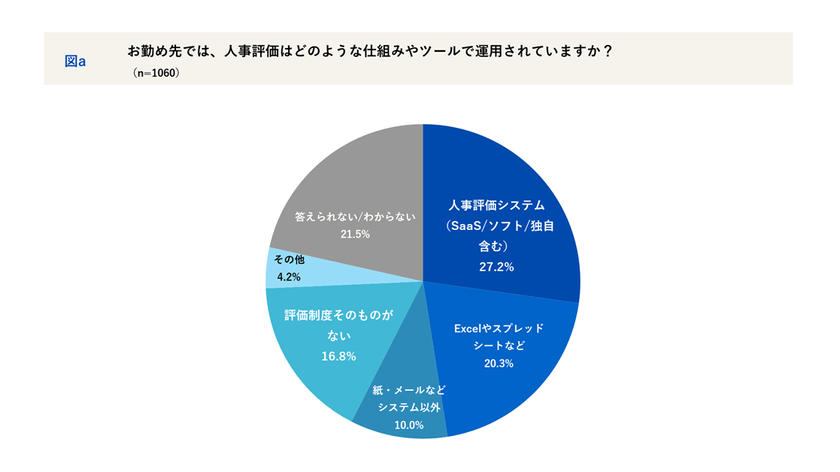

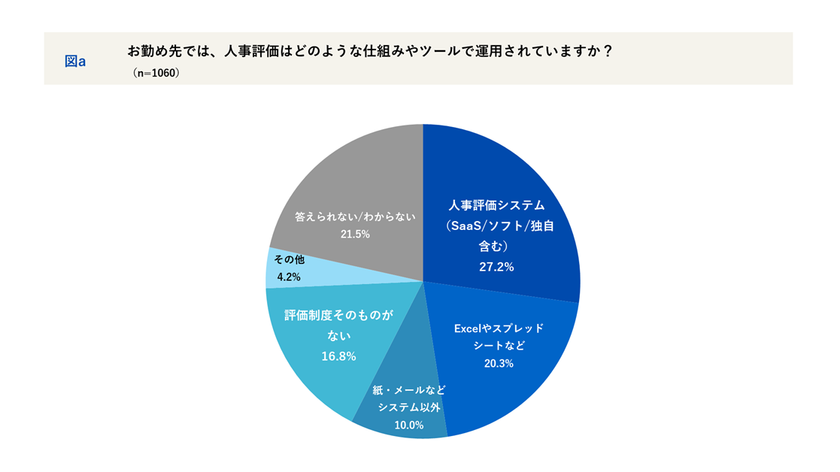

人事評価の仕組みがある企業は約6割

調査によると、人事評価システムやExcel、紙などを用いた何らかの仕組みを持つ企業に所属する方は、全体の61.7%でした。

一方で「評価制度そのものがない」と答えた方も多く、制度を持たない企業と、専用の「人事評価システム」を積極的に活用する企業との二極化が進んでいる実態がうかがえます。

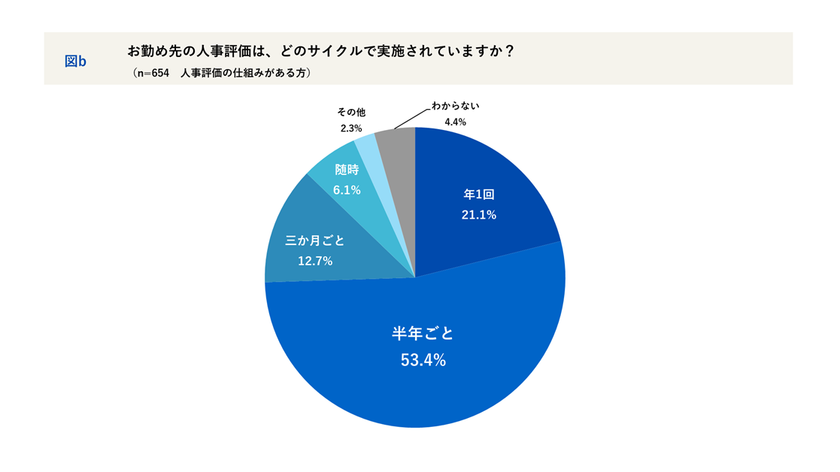

評価サイクルについては、「半年に1回」が53.4%で最多となりました。

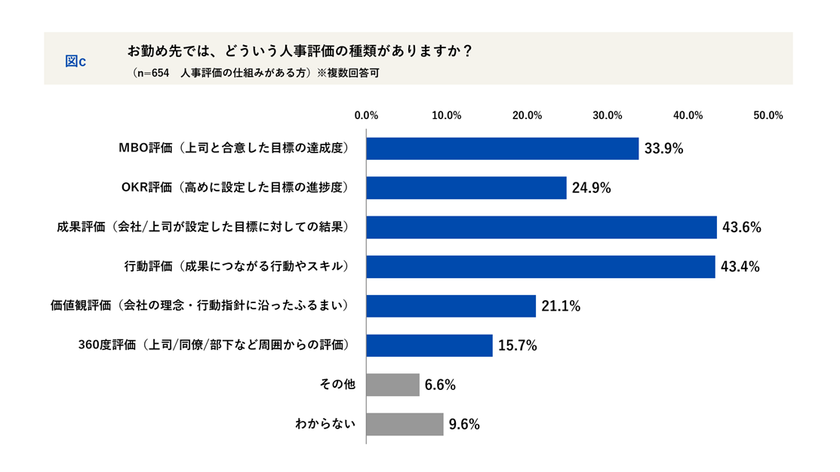

評価方式は「成果評価」「行動評価」「MBO」が主流

行われている人事評価の種類としては、目標達成度をみる「成果評価」(43.6%)が最も多く、スキルや行動をみる「行動評価」、個人目標の達成度を評価する「MBO」が続く結果に。

これら3つの方式が現在の主流であることがわかりました。

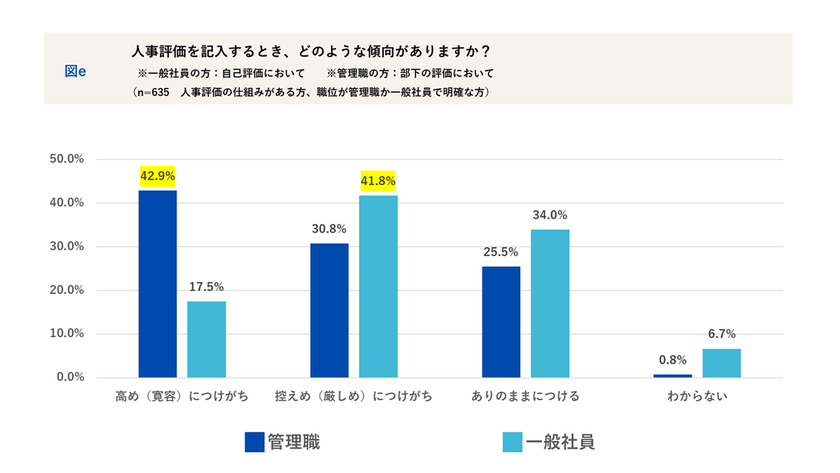

上司の4割が寛容に、社員の4割は自分に厳しく

人事評価の傾向を尋ねたところ、上司が部下を「高め(寛容)」に評価する割合は42.9%でした。

一方で、社員は自身の評価を「厳しめ(控えめ)」につける割合が41.8%となり、評価者と被評価者の間で認識のギャップがあることが示唆されました。

上司は「頑張りを認めたい」、部下は「まだ十分ではない」と感じる傾向があるようです。

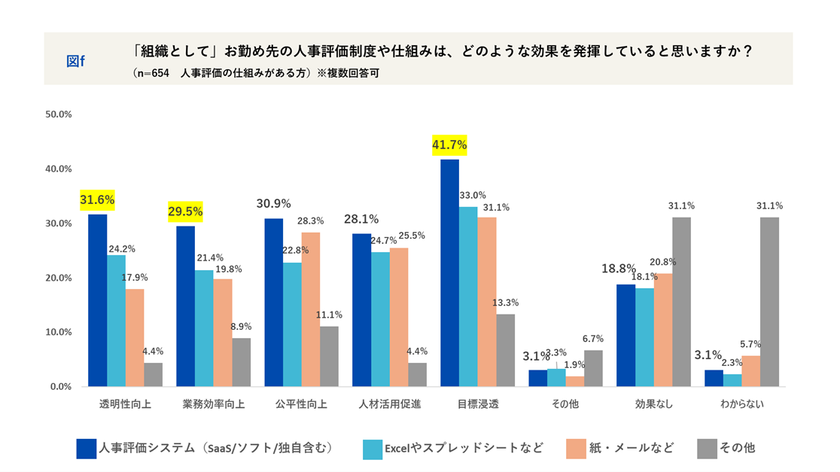

人事評価システムの利用者は「目標浸透」「透明性」「効率化」を実感

人事評価制度が組織にどのような効果をもたらしているかという質問では、専用の人事評価システムを利用している企業は、Excelなどで運用している企業に比べて、「目標の浸透」「透明性の向上」「業務効率の向上」といった効果をより強く実感していることがわかりました。

専用のデジタルツールを導入することが、組織運営に確かなメリットをもたらしているようです。

働き方が多様化するいま、評価の仕組みをどう進めていくかが、多くの企業にとって大きなテーマになっています。

『デジタル化の窓口』による「人事評価の納得感とデジタル化」に関する調査の紹介でした。